- トップ

- トピックス

- 連載

- Hello!ポプラディア「ポプラディア第三版」への道のり

- (前半)【第三版への道のり】図書印刷株式会社のみなさん・株式会社ポプラ社 製作ユニット 君塚英司

(前半)【第三版への道のり】図書印刷株式会社のみなさん・株式会社ポプラ社 製作ユニット 君塚英司

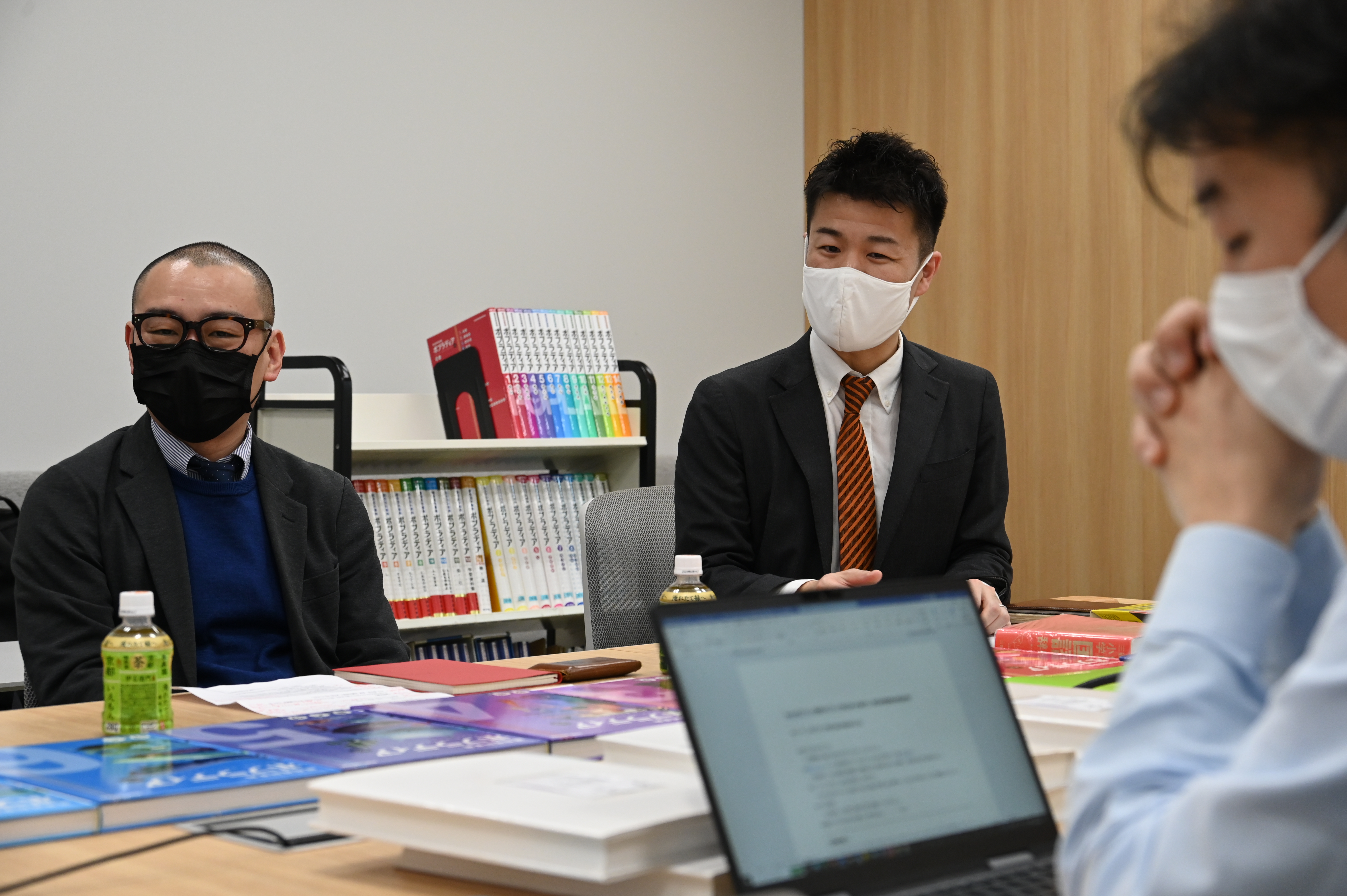

『総合百科事典ポプラディア第三版』ができるまでの道のりを関係者に聞く連載。「ポプラディア第三版」の印刷・製本を担当いただいた図書印刷株式会社 沼津工場 新村蔵さん・木本裕章さん、営業本部 田口諭さん・三好幸太郎さんの登場です。進行や品質の管理などを担当した、株式会社ポプラ社 事業インフラグループ 製作ユニットの君塚英司に加え、今回もこどもの学びグループ 開発ユニットの山口竜也・田之口正隆が同席しています。

(以下本文、赤文字ポプラ社社員、青文字図書印刷社員)

――学校関係者、図書館関係者のみなさんに「ポプラディア第三版」のつくりは(改訂前の「新訂版」から)どこが変わったでしょうと尋ねると、「重さ」「本文の地色」「紙の手触り」など、造本の工夫について、たくさんの点を挙げていただけます。仕様の意図など、色々とお聞きできればと思っています。

まずは軽量化を目指すということで、紙から決めていったという記憶があるのですが。

山口 「「こどもたちが重くて持ちづらい」という現場の先生方の声を受けて、何とかして軽くしたいという相談から始まりました。まず、こどもたちが手に取りやすいようにサイズ(短辺・長辺の寸法)を小さくしようかと思いましたが、サイズを小さくするとレイアウトがしづらい。編集の都合で、やはりサイズは変えないまま軽量化を目指すことになりました。紙の種類を相談して、強度、めくりやすさ、軽さなどを総合的に考えて、「アルティマックス」※という本文用紙に決まりました。

紙が決まった後は、一冊あたりのページ数の検討です。「新訂版」(改訂前)は一冊の重さが約1,500gでしたが、1,000g以内に軽くすることが目標でした。全18巻というのはこれまで(「初版」「新訂版」ともに全12巻)より巻数は多いのですが、手に取りやすくなり、良かったと思っています」

※「アルティマックス」…「柔・厚・軽」3つの要素を兼ね備えて、ほどよいコシとしなやかさを持つ。軽くて紙厚のあるハイブリッドなマットコート紙

君塚 「2019年5月頃、図書印刷さんにお願いすることが決まりました。5月のうちに束見本も依頼しましたが、検討していた本文の紙の種類は最終的に決定した「アルティマックス」以外に、「b7トラネクスト」「b7バルキー」「マルガリ―ライト」「マットコート」など、また、表紙の内部に入る芯ボールの厚さも2種類検討していて、最終的には16種類以上の束見本※を作成いただきました。こんなに束見本を作ることは、通常ないです!」

※束見本…本の編集や印刷工程に入る前に、実際に使用予定の用紙と製本方法で作成する見本

山口 「当初、ここまで紙について検討するつもりではありませんでした。ただ、中身を新しくすることはもちろん、造本でも何か工夫ができないかとアイディアを出し合っていくなかで、紙や重さの話が出てきたんです」

田之口 「紙を選ぶとき、引裂強度※にも注目しましたよね」

※引裂強度…紙を両手の指先で持ち、互いに反対の方向へ引き裂くときの抵抗する強さ。引裂強度試験機で測定する

君塚 「最初、候補に挙げていたのは軽さを重視した嵩高微塗工紙の「b7バルキー」でしたが、百科事典の紙としては低密度で柔らかい。最終的に採用する「アルティマックス」に辿り着くまでに、用紙代理店を通じて引裂強度の試験も実施していただきました」

田之口 「強度、発色などのバランスを考えて「アルティマックス」に決めました」

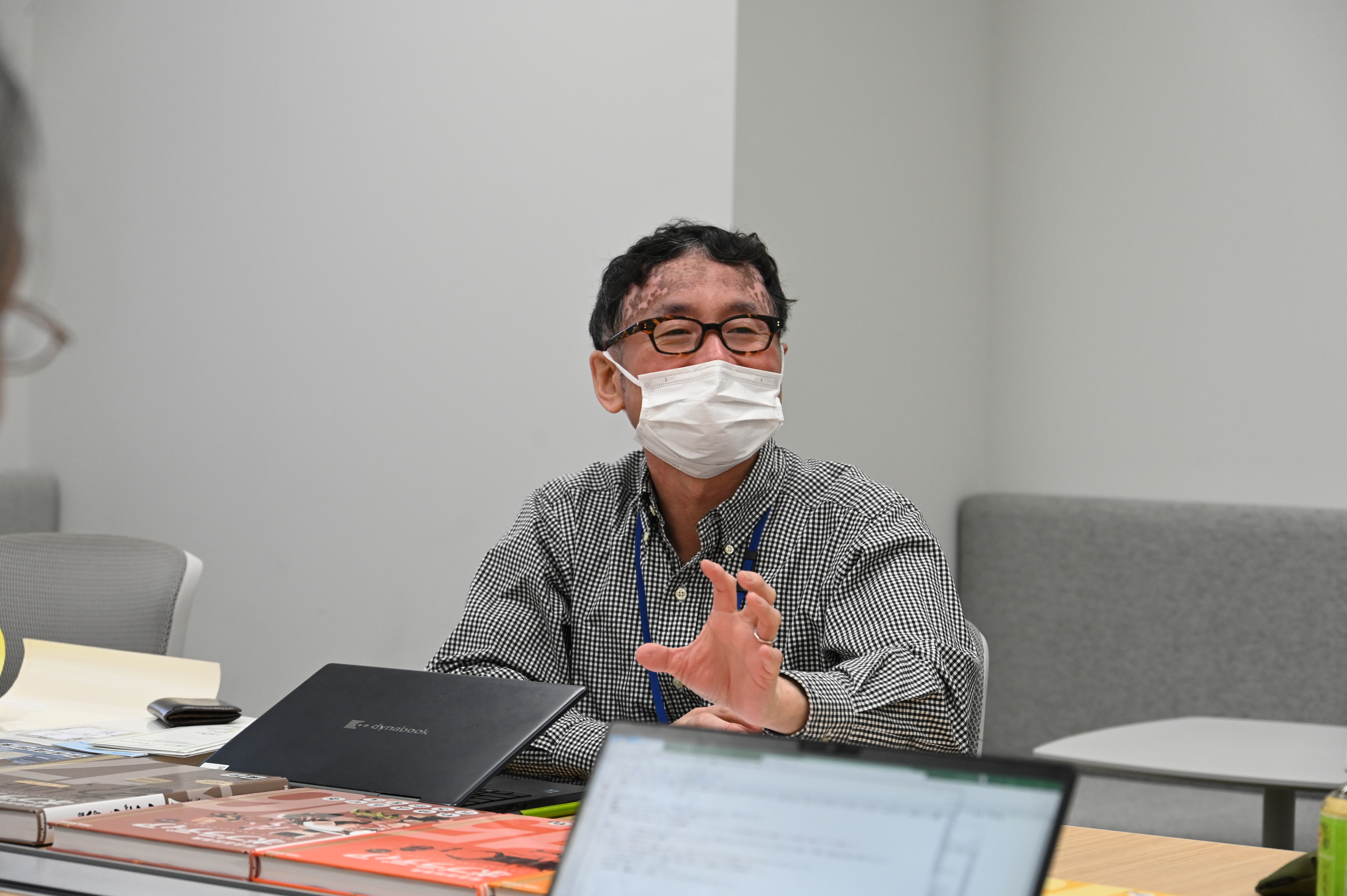

君塚 「紙の種類が決まった後は、本文の地色の検討が始まりました。「ポプラディア第三版」では、光に対する感覚が過敏なため、紙面がまぶしくて文字が読みづらいと感じるアーレンシンドロームの読者にも読みやすい地色を印刷していますが、 印刷する地色を決めるにあたっても、テスト校正を重ねていただきました」

田之口 「最初に色のついた紙を使いたいという話をしたとき、君塚さんが、最初から色のついた紙を使うのではなく、白い紙の全面に地の色を印刷するという方法もある、と提案してくれたんです。使おうと思っていた紙ではあまり多くの色の種類がなかったということもあり。また、地の色を印刷で出すのであれば細かい色の調整もできますし。アーレンシンドロームの研究をしている筑波大学心理・発達教育相談室の熊谷恵子先生に相談しながら地色を決めていったのですが、その過程では微妙な違いの色で10種類以上、図書印刷さんに見本を作成していただきました」

新村 「「アルティマックス」の紙に2~3%の網点※を再現して地の色を敷くテストを重ねましたね。2~3%の網点となると、密度が粗い紙には再現が難しいです。そういった意味でも密度の高い「アルティマックス」という紙の選択は、品質の確保や作業性含め現場としても助かりました」

※網点…通常の印刷物では、インクを細かい無数の点で印刷して絵柄を表現する。この点を網点といい、その組み合わせや密度によってさまざまな色の濃淡の違いを表現できる。網点の大きさは%で表現され、数字が大きいほど密度が高い

三好 「指定された色を全巻全ページにキープし続けられるかを、危惧していました。そのためインクの濃度が上がってしまったとき、下がってしまったときを仮定して何パターンか印刷し、どの程度影響が出るかというところをテスト校正として出しました。テスト校正を出したことで、実際、2~3%の網点であれば、濃度のぶれによってそこまで大きく影響が出ないということが分かり、安心して印刷にかかれたと思います」

君塚 「実際印刷を始める2年以上前から、準備を進めていったんですよね」

――紙の全体に薄い網点を敷くというのは、あまりないことなのでしょうか?

新村 「全18巻、すべての紙に地色を敷くということは、なかなかないことです。私にとっては初めての経験でした。紙面に均一に、2~3%の網点を印刷する。これは、フィルムからの刷版では再現不可能なことでした。20年ほど前にCTP(「コンピューター・トゥ・プレート」の略。デジタルデータから直接刷版する技術)ができ、再現できるようになったんです。今の時代だからこそ、できることですね」

山口 「これだけ薄い地色が、果たして均一に印刷されるのか。色校正(印刷物の色合いがイメージ通りに再現されているか確認する、試し刷り)を見るまで、実はとても心配していました。こんなにも薄い網をむらなく印刷していただいて。重版(増刷)時にも同じクオリティで仕上げていただいて、びっくりしています」

君塚 「生産性を高めるため、大型枚葉印刷機(VLF/大型の印刷機)で印刷を進めていただきました。通常の2倍サイズの紙を使って印刷を進めることになりましたが、印刷の精度を合わせるのが難しいんですよね」

新村 「ヨーロッパでは主流な大型枚葉印刷機(VLF)ですが、この機械を導入したのが、ちょうど2019年(「ポプラディア第三版」の印刷を、図書印刷株式会社へ依頼した年)でした。出版系としてはまだ、国内では沼津工場(図書印刷の自社工場)にしかないと思います。導入してすぐに案件をいただき、現場としては嬉しい反面、不安も大きかったですね。

印刷機は小さい方が扱いやすいのですが、大型枚葉印刷機(VLF)を使って、どれだけ品質を上げられるかが重要です。弊社が導入している大型枚葉印刷機(VLF)には、濃度管理を自動でできるシステムが付いています。印刷を進めながら機械が測色をして、ぶれた部分を自動的に補正する機能です。この機能があったからこそ、均一な印刷が実現できました。従来のようにオペレーターがチェックして補正しながら印刷を進めるとなると、どうしても印刷の仕上がりに差が出てしまうものです。

これまでオペレーターの腕で色を直していたところを、印刷機の性能が上がって、機械が色をコントロールするようになりました。ではオペレーターは何をするかというと、印刷の仕上がりチェックに加え、印刷機のコンディションを今まで以上に安定させるという、非常に重要な部分を担っています」

――表紙の印刷に「耐光インキ」※を使っているところも、「ポプラディア第三版」の特長ですよね。

※「耐光インキ」…紫外線に強く、長期間色あせしにくいインク

山口 「「耐光インキ」の存在は以前から知っていましたが、使用する機会はあまりありませんでした。図書館の蔵書の中には、長期間蛍光灯にさらされることで、表紙の色が飛んでしまっているものもたくさん見かけます。今回、全18巻をグラデーションできれいに配色しているというのもあるので、ぜひ「耐光インキ」で印刷したいと思いました」

(続く)

●「耐光インキ」についてはこちら(【note連載】色あせしにくい不思議なインキ⁉~新米A子の「耐光インキ」入門 ~)!

- トップ

- トピックス

- 連載

- Hello!ポプラディア「ポプラディア第三版」への道のり

- (前半)【第三版への道のり】図書印刷株式会社のみなさん・株式会社ポプラ社 製作ユニット 君塚英司