- トップ

- トピックス

- 連載

- Hello!ポプラディア「ポプラディア第三版」への道のり

- 【第三版への道のり】帝京⼤学教育学部教授 鎌田和宏先生・「ポプラディア第三版」特典開発担当 上原てるみ/片岡陽子

【第三版への道のり】帝京⼤学教育学部教授 鎌田和宏先生・「ポプラディア第三版」特典開発担当 上原てるみ/片岡陽子

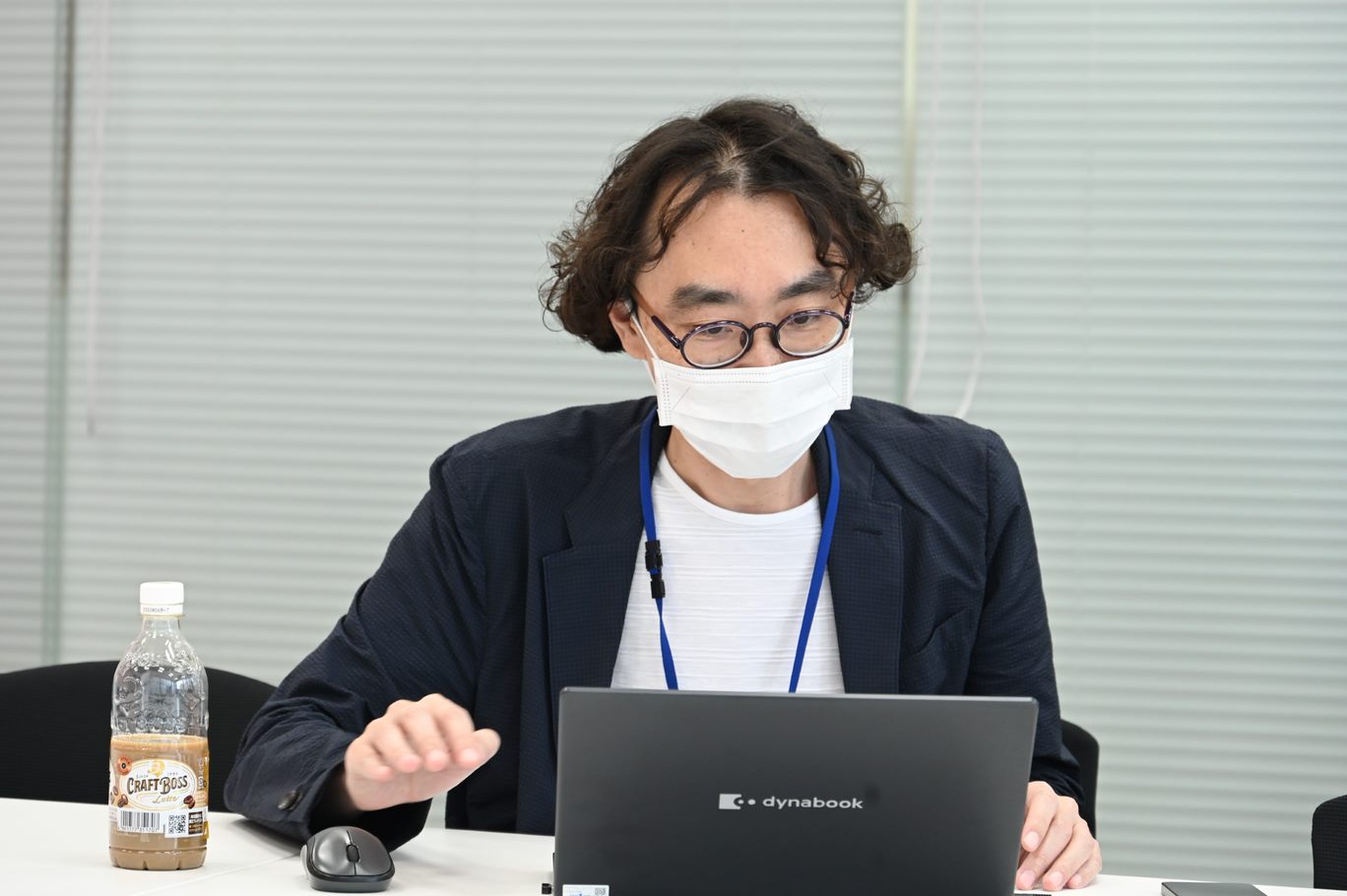

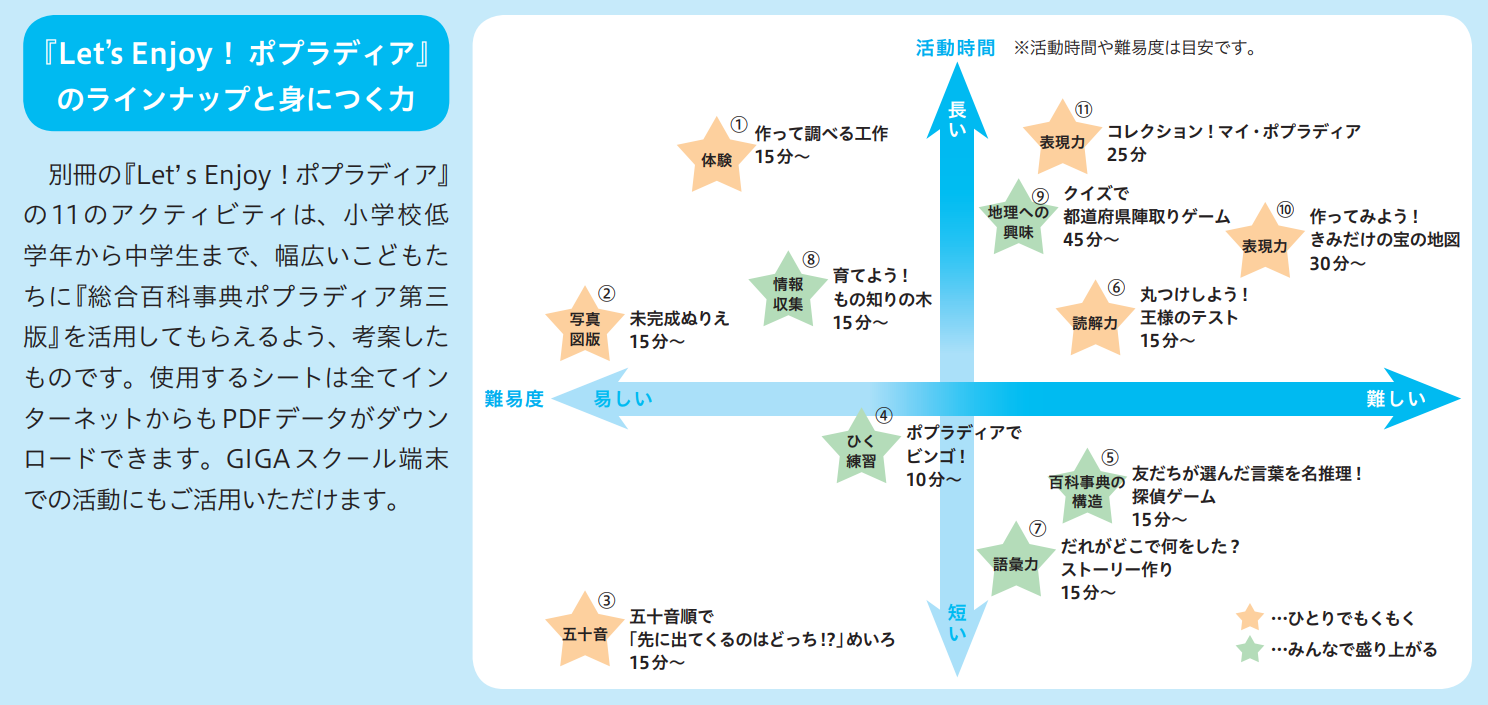

『総合百科事典ポプラディア第三版』ができるまでの道のりを関係者に聞く連載。「第三版」では、楽しく活用できるような仕掛けをたくさん盛り込みました。監修とは別に、活用指導の担当として鎌田和宏先生(帝京⼤学教育学部教授)に協力いただき、また、百科事典本体とは別に『百科事典活用のための指導案』『Let's Enjoy!ポプラディア』「ポプラディアのつかい方ポスター」を特典として制作、同梱しています。今回は鎌田先生、ポプラ社でこれらの特典を担当した「アクティビティ開発プロジェクト」を率いた上原てるみ、編集の中心となった片岡陽子の話をお届けします。

――今回、鎌田先生にはいろんなかたちで協力いただいています。お願いするまでの経緯から話してもらえますか。

田之口 「「ポプラディア第三版」では、どのように活用してもらうか。使ってもらえるような作りにするかということを大切に考えていたので、監修とは別に、活用指導というかたちで鎌田先生にご協力いただきました。鎌田先生にお願いした経緯ですが…もともと上原さんが鎌田先生と繋がりがあったんですよね」

上原 「はい。「ポプラディア新訂版」活用プログラムの「ひらけ!知のトビラ」を作るときから、鎌田先生にお世話になっています」

田之口 「そういった繋がりがあるということを編集部で話していくうち、鎌田先生にお願いすることが決まりました」

鎌田 「「ポプラディア新訂版」の活用プログラムを作っていると思ったら、いつのまにか「ポプラディア第三版」の話になっていた感覚です。

そもそもポプラ社とのつながりは、東京学芸大学附属小金井小学校の学校司書だった中山美由紀先生から、ポプラ社の飯田建さん(当時の「ポプラディア」活用促進担当、2018年に他界)を紹介いただいたことから始まりました。飯田さんからのお話でいろいろな学校に行って「ポプラディア」の利用指導を行いました。飯田さんにはいろいろと相談に乗っていただいたり、参考資料を貸してもらったり、お世話になりました」

――百科事典の活用に関心を持ち始めたのは、いつ頃からですか?

鎌田 「これは「ポプラディア初版」が出る前の話になります。1994~95年あたり、当時の勤務校で低学年のこどもたちに総合学習を行う、クラスごとに実験的なカリキュラムを作る取り組みを行っていました。こどもたちに基礎的な学力をつけるためには何が良いのかを考えていたとき、『小学校1年で国語辞典を使えるようにする30の方法』(明治図書出版)を参考にしました。この本は、辞書引き学習の分野で有名な、中部大学の深谷圭助教授が小学校の教員だった時代に著したもの。深谷さんが取り組まれているような辞書引きで、語彙の力をきちんとつけていくことがとても大切だと思ったんです。私の専門は社会科でしたが、ここから、事典や辞書を使うということに興味を持ちだして。2007年には、事典や辞書の使い方指導についても位置づけた『教室・学校図書館で育てる 小学生の情報リテラシー』(少年写真新聞社)を出版しました。

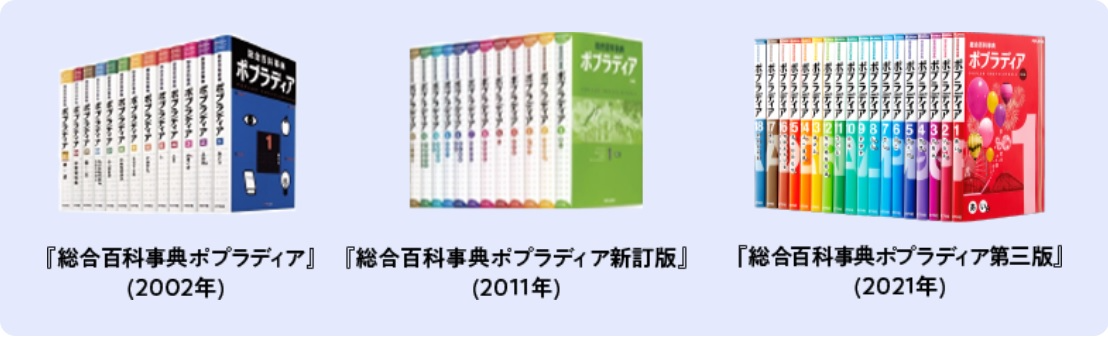

「ポプラディア」との出会いは、2002年に出版された「ポプラディア初版」です。当時、私は小学1年生の学年主任だったので、こどもたちに良い百科事典が出たということで、全クラスに1セットずつの購入を進めたんですよ」

――最初に「ポプラディア新訂版」の活用プログラムの開発について依頼を受けたとき、どのように思いましたか?

鎌田 「最初は、自分に何ができるだろうと考えました。飯田さんが亡くなって、飯田さんがある意味個人的な能力で行ってきたところをポプラ社のみなさんでうまく継承しつつ、より広げていくような活用プログラムを作りたいというお話をいただいて。そういうことであれば、学校現場での経験、百科事典の利用指導の授業を行ってきた経験、そして「ポプラディア」が身近にあることで、こどもの学びが豊かになっていくところをたくさん見てきた経験、こういった自身の経験を活かせば、貢献できるかもしれないと思いました」

上原 「「ポプラディア新訂版」の活用プログラムでは、飯田の作成した指導案をブラッシュアップしたり、使い方がわかった後に継続的に使っていただくための新たなアクティビティを開発したりしましたが、鎌田先生には、どうしたら現場の先生に使っていただきやすくなるのか、言葉選びや資料の文字数などまで、具体的なところをいろいろとご指導いただきました」

鎌田 「学校現場目線、こども目線で見た意見をお伝えするというのが、主な役割だったように思います」

――その後「ポプラディア第三版」の特典の開発が新たにスタートするとき、上原さん、片岡さんはどんなことを考えていましたか。

上原 「「ポプラディア第三版」の特典のメインは大きく分けて2つ。 『百科事典活用のための指導案』と『Let's Enjoy!ポプラディア』です。

「百科事典活用のための指導案」は、45分で「百科事典のつかい方」の授業を行うためのものです。授業を行うことのハードルを下げ、学校の先生の負担を軽減できるご提案ができればと考えて制作を始めました。『Let's Enjoy!ポプラディア』は、「ポプラディア新訂版」のアクティビティより、もっと、こどもたちが自ら「このアクティビティやってみたい」と思ってくれるものを作りたいと思っていました」

片岡 「私が入社したとき、「ポプラディア第三版」は既に動き出していたのですが、正直そのときは、自分がここまで関わるとは思っていませんでした。編集者として本づくりの参考に「ポプラディア」を日常的に使ってはいましたが、細かな仕掛け、構造までじっくり考えたことはありませんでした。特典に携わることが決まってから、私は「ポプラディア」初心者なので、まずは「ポプラディア」をよく知ることから始めなければと思いました。じっくり見て知っていくと、わくわくするような発見がどんどん続いて、その発見を人に言ってみたくなって。項目を読み終えると、賢くなったかもとお得な気持ちにもなります。取っつき難さがあるかもしれないけれど、使ってみるとすごくハマるものだと感じました。特典を通してこどもたちに身近に感じてもらい、この面白さを知ってもらえたら良いなと思いました。

――『百科事典活用のための指導案』は、「ポプラディア新訂版」の活用プログラムとして作った『ティーチャーズガイド』からの流れもあったかと思いますが、『Let's Enjoy!ポプラディア』は、迷路やペーパークラフトといったアクティビティのほとんどがゼロから考えたものですよね。どのように生まれていったのでしょう。

上原 「まず、これまでの「ポプラディア」に付いていた販促物などを「アクティビティ開発プロジェクト」のメンバー全員で共有し、検証することから始めました。それから、アクティビティ集を使ってほしい対象や方向性について話し合いました。対象や方向性とは、今まで百科事典を手に取ってこなかったこどもたちにも使ってほしい、司書のみなさんに向けて学校図書館の活性化に繋がるようなものを開発したい、先生方に向けて教科学習で使えるものにしたい、といったものです。これらが固まってから、具体的なアイディア出しに入りました。メンバーから出たアクティビティの案は、都度、どの対象や方向性に当てはまるのかを考えてセグメントにまとめていくことで、すべての対象と方向性を網羅できるアクティビティ集を目指しました。

また、学習活動の中で実践していただけるよう、それぞれのアクティビティに取り組むことで身につく力について、プロジェクトメンバーで、元教員でもある下川(ちひろ)を中心に検討し、鎌田先生にアドバイスをいただきました。アクティビティは実現可能なものなのか、実際に社員で検証も行いました」

片岡 「実際にやってみるとうまくいかなかったり、クラス単位で取り組むには無理があるなと思ったり。気付くことがたくさんありましたよね」

上原 「メンバーのひとり、若手社員(当時は新入社員)の井口(真帆)はアイディアマン。残念ながら『Let's Enjoy!ポプラディア』に載せられなかったものもたくさんありますが、それらの一部はデジタルコンテンツの開発に役立ててもらっています。

アクティビティ開発は2020年秋から始まったプロジェクトでしたが、鎌田先生には翌年2月頃、内容をまとめた資料をお渡ししました」

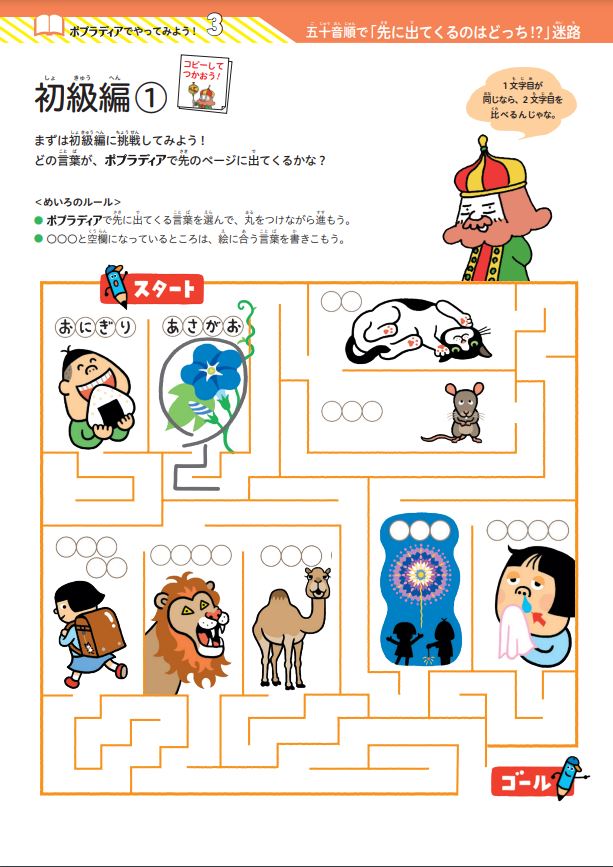

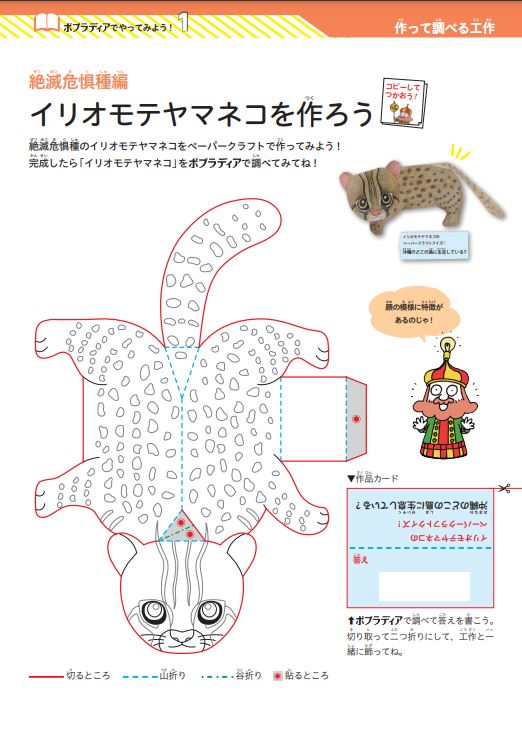

鎌田 「拝見したとき、おもしろいアクティビティをたくさん作ったなと思いました! 一番印象に残っているのは五十音順で「先に出てくるのはどっち!?」迷路です。「五十音順に迷路を進むなんて、こどもたちにとって簡単すぎますよね、どう思います?」と聞かれた記憶があるのですが、必ずしも簡単ではありません。小学1年生から習う五十音順ですが、「あいうえお」から順番に言い直さないとわからないという子は小学3年生でもざらにいて、五十音順を授業で取り入れようとすると、こどもたちのプライドを傷つけてしまうこともあるんです。この迷路は楽しみながらゲーム感覚で復習できるので、良いですよね。あとは「作って調べる工作」。これは低学年にはとっても良いアクティビティだと思いました」

上原 「「作って調べる工作」を鎌田先生にお見せしたとき、「工作が好きなこどもと、百科事典が好きなこどもは最も遠いところにいると思っていて、そこを繋ぐのがとても良い」とコメントをいただいたことが印象に残っています」

鎌田 「『Let's Enjoy!ポプラディア』は、こどもだけでも取り組める作りになっています。例えば図書館に一冊置いてあって「好きなときにやってみてね」と声をかければ、興味のある子から手に取って楽しむことができる。先生がいなくても、こどもだけでも無理なく取り組めるアクティビティ集にしましょうとお話ししていました。百科事典で遊ぶような感覚を、大切にしたかったんです」

――「ポプラディア第三版」が出来上がって、何か思うことはありましたか?

鎌田 「これまでと比べて、より「読み物」としておもしろい要素が増えた百科事典だと思います。ページ下にある欄外クイズ、良いですよね。情報誌の『ぴあ』※を読んでいるような気持ちになりますね」

※ぴあ株式会社発行。1972年創刊。映画や音楽、演劇、アート等のエンターテインメントの開催情報を網羅した情報誌のこと。2011年7月休刊、2018年からはスマートフォン向けアプリ版で復活

――編集サイドから鎌田先生にお願いしたのは、どういったところですか?

田之口 「指導案やアクティビティの開発についてお願いする前段階では、「ポプラディア第三版」のコンセプトや特大項目、ユニバーサルデザイン(UD)フォントについてなど、企画全体に関しての相談もしていました。まずはお聞きしたいところをアンケート形式にまとめて回答をお願いしたのですが、これがワードで16ページにもなってしまって…」

鎌田 「なかなか膨大なアンケートでしたよね!」

田之口 「アンケートの回答で印象的なものをいくつか。まず項目について。多文化共生、ジェンダー、高齢者対策、自然保護、環境保全の分野に目を配ってはどうか、「ランドセル項目」(こどもたちにとって身近な言葉を採用した項目)に関しては国語辞典とは違った切り口が見せられる言葉を取り上げたらどうか。特典への案としては、「引き方を示したポスター」「全巻並べて背を拡大したポスター」「都道府県調べ」などをご記入いただいています。これは「ポプラディア第三版」を作り始めた頃にいただいたアンケート回答なのですが、結果的に、鎌田先生のアイディアをたくさん取り入れさせていただいたんだなと、改めて感じました」

鎌田 「項目本文に関しては、「初版」から続いているように、スタンダードな定義を示すことが大切だと意見を出しました。変わらなくて良い部分はそのまま維持しながら、読み物として新しい仕掛けがある。豊富に写真が掲載されているのも、やっぱり良いなと思いながら見ています」

――特典の指導案やアクティビティを作っているとき、一番大変だったのは何でしたか?

片岡 「実務的な話になりますが、「ハテナシート」「100点とれたかな?王様のテストを丸つけしよう!」に出てくるクイズひとつを考えるのでも、「ポプラディア第三版」に掲載されている31,000項目のなかから考えることになるので、とても時間がかかりました。おもしろい項目がたくさんあるのでつい読んでしまって、気が付いたら2~3時間経っていたことも! 楽しかったですが、ちょっと苦労しました」

上原 「私は「ハテナシート」と「ポプラディアでビンゴ!」です。「ハテナシート」ではプロジェクトのメンバーで案を出し合って問題を作りましたが、どの問題を掲載するのかを、私がきめたんです。分野、学年、こどもたちが好きそうか、音引きを入れる、項目本文をどこまで読めば答えが出てくるのかなど、いろいろなバランスを考えて選んで、当時は「ポプラディア」三昧でした。「ハテナシート」に載せきれなかった問題は、「ポプラディアでビンゴ!」に活用しました」

鎌田 「みなさんから楽しいお話を聞けて、楽しい仕事でした。私が大変だなんて言ったら罰が当たります!」

――では、鎌田先生が一番意識していたことは?

鎌田 「国語の単元で使うときだけでなく、図書館へ行ったときに「ポプラディア」をパラっとめくってみたくなるような、アクティビティをやってみたいと思うような、こどもたちが続けて使いたくなるようなものになると良いなと考えていました。百科事典は、日常的にパラパラと見たときにおもしろさが分かるものだと思っています」

プロフィール

- 鎌田和宏先生

- 帝京大学教育学部教授。東京都公立学校、東京学芸大学附属世田谷小学校、筑波大学附属小学校教諭で勤務して2008年より現任校。日本学校図書館学会副会長、日本社会科教育学会理事、放送大学客員教授、文部科学省子供の読書活動活動推進に関する有識者会議委員。『総合百科事典ポプラディア第三版』では活用指導をつとめた。社会科教育、教育方法ーICT・学校図書館を活用した情報リテラシー教育ーに関心をもっている。授業研究を基盤に教育委員会・学校との協働研究に取り組んでいる。

- トップ

- トピックス

- 連載

- Hello!ポプラディア「ポプラディア第三版」への道のり

- 【第三版への道のり】帝京⼤学教育学部教授 鎌田和宏先生・「ポプラディア第三版」特典開発担当 上原てるみ/片岡陽子